정보 밤바다의 살아있는 별, 야광충에 대해 알아보자..jpg

| 금지 규정 | 네 정치&시사 글이 아닙니다 |

|---|

다들 책이나 인터넷에서, 아니면 한번쯤 우연히 여수 등 밤바다에서

아래와 같은 광경을 본적이 있을 거야.

마치 합성이라도 한 듯, 해변을 따라 미묘하게 생긴 놀라운 광경은,

세계에서 가장 흥미로운 자연 현상 중 하나로 알려져 있어.

그래서 수많은 사람들의 버킷리스트에 포함되어 있지.

놀랍게도, 이 아름다운 광범위한 현상은

다름이 아닌 생물발광(Bioluminescence) 동물성 플랑크톤의 일종인

야광충(sea-sparkle)에 의해 발생해. (해양 생물 중 6%만이 이와 비슷한 빛을 냄)

야광충은 전 세계 해안선에서 발생하지만 몰디브, 태국, 베트남 및 호주에서 더 자주 볼 수 있어.

그러나 인내심과 운이 좋아야 이들을 볼 수 있는데,

왜냐하면 적절한 현상(1)이 적절한 장소(2)에 일어나는 것은 예측하기 어려운 일이기 때문이야.

이 현상을 해안가에서 눈으로 보려면

먼저 야광충들이 폭발 번식을 해야 할 조건(알맞은 먹이와 수온, 그리고 염분과 같은 복합적 요인) 이 만들어져야 하고,

이들이 살아 있는 상태여야 하며(1),

이들이 밤에 조류로 인해 육지로 씻겨져 파도에 부서질 때 (2)

아름다운 빛나는 모습을 볼 수 있다고 해.

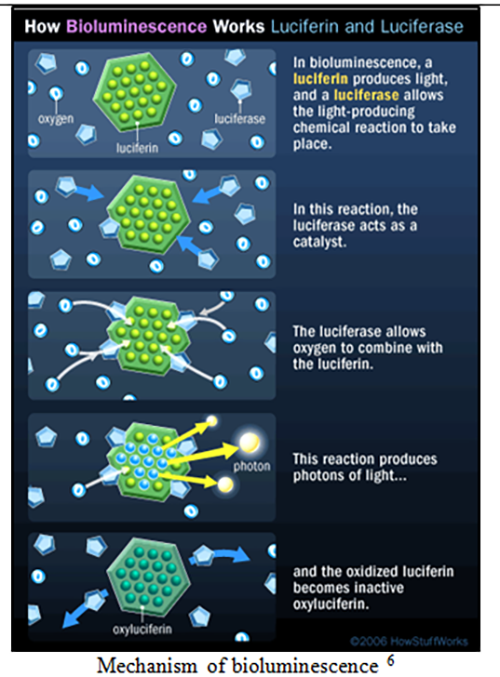

그럼 이들이 어떻게 빛을 내는 것일까?

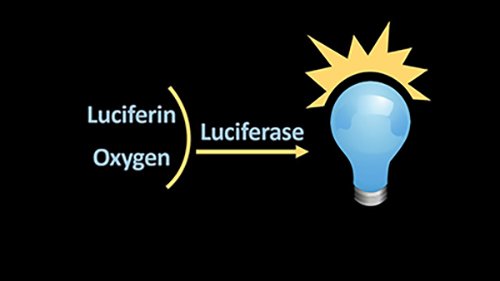

야광충은 자체 발광기관을 갖고 있지는 않지만, 세포 내 발광물질인 루시페린(luciferin)이 있어

그에 따라 차가운 빛(luminescence)을 만들어 내지.

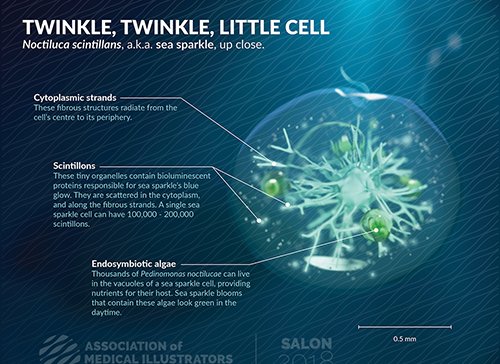

그런데, 분자 및 세포 관점에서 독특한 부분이 있는데,

바로 파도나 물장구 같은 충격을 받을 때만 빛이 난다는 점이야.

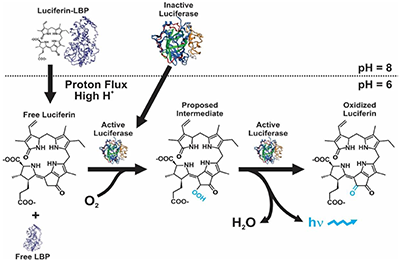

원리를 간단하게 설명하자면, 루시퍼린은 LBP라는 단백질에 의해 비활성화 된 상태로

신틸론(scintillon)이라는 세포소기관에 저장되어 있어.

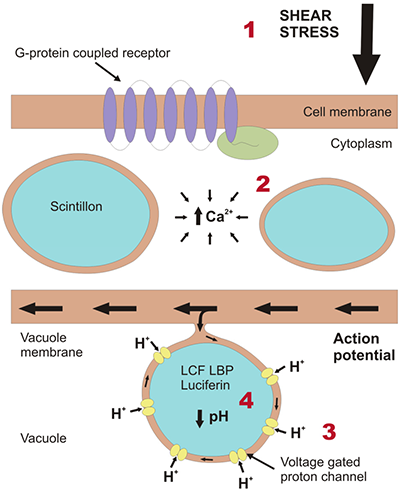

세포에 기계적 자극이 가해지게 되면 세포 신호전달이 트리거 되는데,

세포 표면으로부터 액포(vacuole), 그리고 신틸론으로 전달되게 되고,

그에 따라 루시페린이 들어있는 신틸론에 수소 이온이 들어가게 돼.

수소가 신틸론에 들어가게 되면 pH가 낮아지게 되고,

그에 따라 루시퍼린이 LBP에서 해방되며 동시에 루시퍼레이즈(luciferase; 루시퍼린 활성 효소)에 의해 산소기가 붙어.

결과적으로 루시퍼린이 산화되는 반응에 의해 광자가 방출되게 되는 것이지.

이 반응은 자극과 반응 사이의 지연이 겨우 15~20ms밖에 되지 않아서

알려진 생물 기계적 감도 시스템 중에서 가장 빠르다고 해.

신기한점은 신틸론 소기관이 낮에는 세포 중심에 있다가 밤에는 세포 주변에 위치하게 된다는 점이야.

그래서 낮에는 자극을 방지하고 밤에만 빛이 나게 되어.

하지만 생물발광의 일주기 조절은 정확히 어떻게 이루어지는지는 아직 알려지지 않았어.

그렇다면 대체 왜 빛을 내는 것일까?

야광충이 빛을 내는 이유는 근본적으로 포식자에 의한 방어일 거라고 제안 되어왔어.

이를 뒷받침해주는 연구는, 해양동물들이 인공 섬광에 의해 광 공포 반응을 보인다는 연구와,

특정 어류(Acartia tonsa)가 먹이가 생물 발광을 일으키지 않을 때 먹이 반응이 좋았다는 연구가 있어.

따라서 생물발광이 포식자를 피하게 해 진화적으로 이점이 있을 것이라는 것이지.

추가적으로 야광충들이 죽게 되면 특이 물질을 방출시켜

주변 야광충들의 발광 증가를 유도하여 더 많은 섬광을 생성한다고 해.

다른 주장으로는 "산소 방어 가설" 이 있는데,

이는 생물 발광 중에 산소(or 활성산소)를 소비하기 때문에

활성 산소 독성을 제거하게 되어 진화적으로 유리했을 것이고,

빛의 생성은 독성 제거의 부산물이라는 주장이야.

오늘날에는 포식자에 대한 방어의 가설이 더 연구되고 확립되어 왔지만

이것이 생물발광이 현대 해양에서 모두 동일한 역할을 한다고 할 수 없기 때문에

산소 방어 가설과 같은 다양한 접근의 연구가 필요해.

야광충이 많이 번식하면 밤 바다의 파도는 더욱 밝게 빛나겠지만,

한편으론 이들로 인해 적조현상의 원인이 되기도 해.

적조현상은 플랑크톤이 비정상적으로 늘어나 바닷물이 붉게 보이는 현상인데,

물속에 녹아 있는 산소량이 부족해지고, 암모니아 농도가 증가해.

그 결과 양식장 등의 생물이 결국 대량 폐사를 일으키게 되지.

우리나라 해역에서 야광충은 아직 그 존재가 부각되지는 않았어

하지만 온난화로 인한 수온 상승, 연안역의 부영양화로 인해 최근에 와서

독도, 남해안에서 종종 발견된다 하니

이 아름답게 빛나는 야광충을 꼭 낭만적으로 볼 것은 아닌가 봐.

오늘은 아름다운 자연의 선물 중 하나인 야광충과 그 원리에 대해 알아 봤어.

이렇게 아름다운 밤바다의 밤하늘이, 딱딱한 과학의 진화 산물이라니,

모순적이면서 경이로워. 하지만 그것도 자연이 주는 경고일지도 모르지.

정말 이세계는 신기하고 놀라운 생물이 무궁무진 한 것 같아.